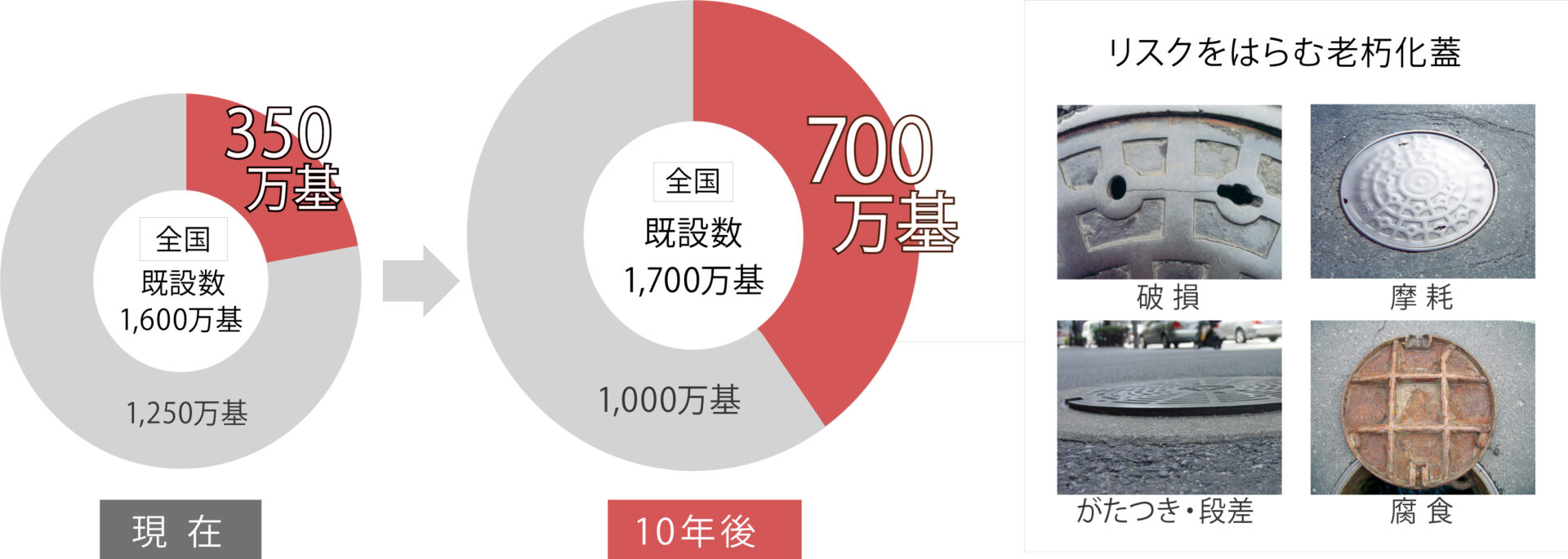

マンホール蓋の老朽化

下水道施設は今後急速に老朽化することが懸念されています。マンホール蓋の標準耐用年数は下水道管路施設の中でも短く、車道部で15年、その他の箇所で30年と設定されています。今後10年間で設置後30年以上経過して老朽化するマンホール蓋の割合は加速度的に多くなり、がたつき、スリップ、蓋飛散、開閉不能といった様々なリスクが高まっています。

■標準耐用年数を経過したマンホールの割合

..

設置環境の過酷化

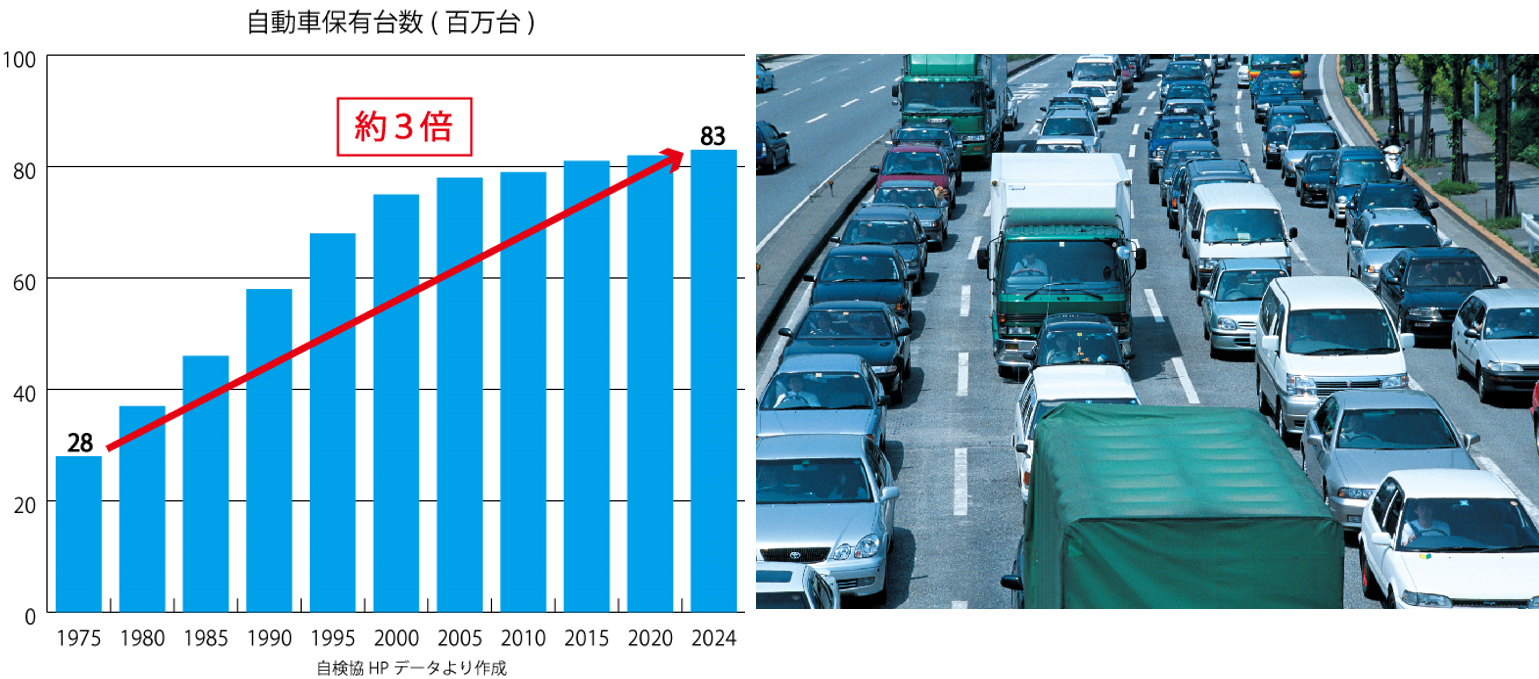

自動車交通量の高止まり

国内の自動車の保有台数は、生活水準の変化や物流量の増加に伴い、1980年以降増加傾向でしたが、2000年以降は約8,000万台の高止まり傾向であり、今後もこのような重交通環境が継続されると考えられます。

■自動車の保有台数の増加

集中豪雨等の増加

線状降水帯による「集中豪雨」、ゲリラ豪雨による「局地的大雨」が各地で多発し今後も増加傾向にあり、マンホール内の圧力が急激に上昇し、蓋や枠ごとの飛散を引き起こすリスクが高まっています。

■集中豪雨発生回数の推移と豪雨により飛散するマンホール蓋

想定される大規模地震

大規模地震が発生すると、管路の被害状況について点検調査が必要となり、マンホール蓋を開閉する機会が増加しますが、腐食での固着や過剰な食い込みで開蓋できない箇所では業務に支障をきたすことになります。

.

カーボンニュートラルへの貢献

下水道分野では特に水処理や汚泥処理における電力や燃料消費のCO2排出量が多く、また道路環境においても、道路整備や管理におけるCO2排出量の低減が課題とされています。下水道環境と道路環境どちらにも接するマンホール蓋においては、2050年のカーボンニュートラル達成に向けて、低酸素型の製品や長寿命な製品での貢献が必要です。

.

腐食の進行

2019年に下水道法が改正され、維持修繕基準の創設により、腐食のおそれのある下水道施設への5年に1回以上の点検が義務付けられました。点検のための開閉操作によって、マンホール蓋の腐食による不具合が顕在化してきています。

■腐食したマンホール蓋における不具合

..

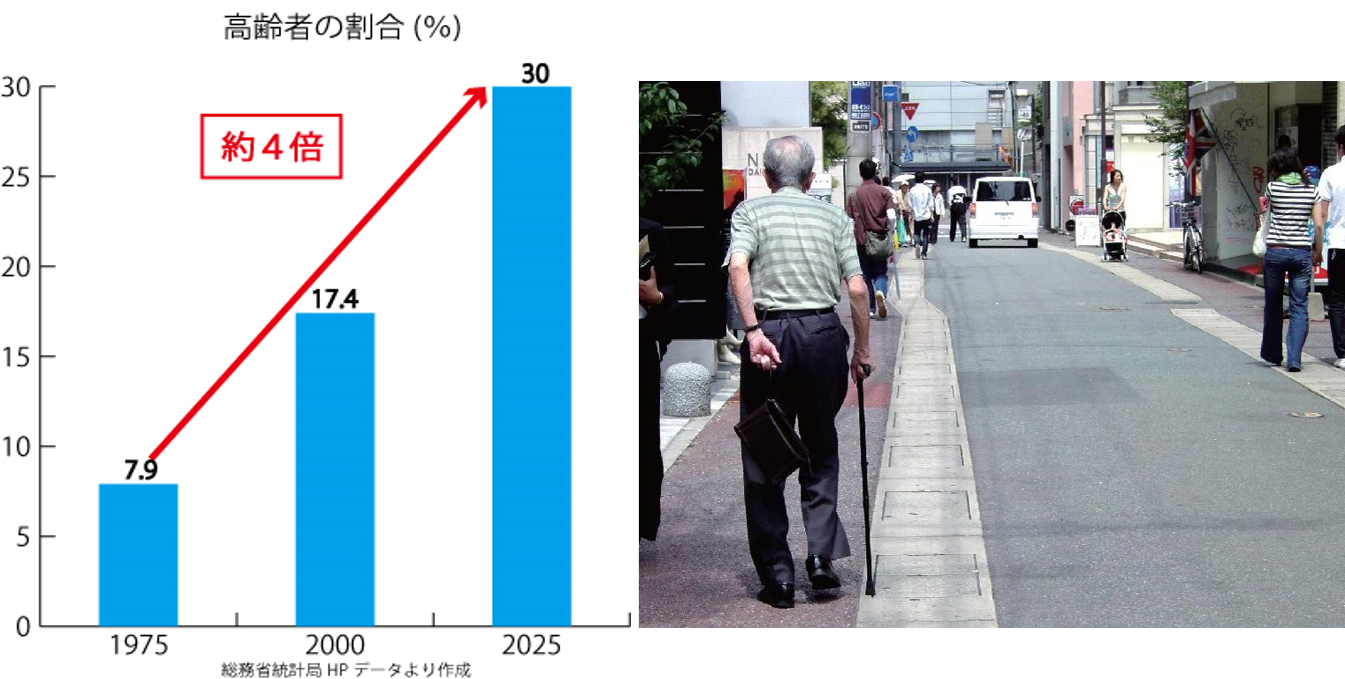

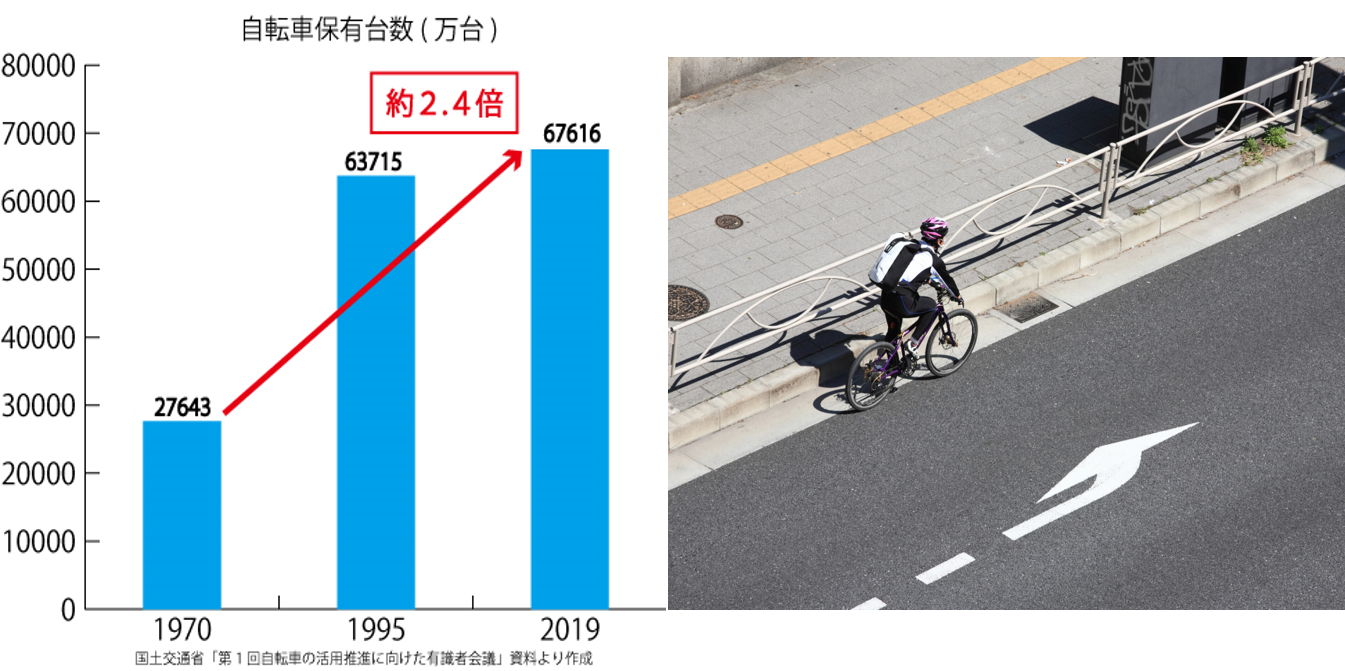

高齢化、自転車利用の増加

高齢化社会の進行や、健康意識の高まり等による自転車の保有台数の増加により、歩道のマンホール蓋上で高齢者や自転車がスリップする危険性も高まっています。

■高齢者、自転車保有台数の増加によるスリップリスクの高まり

.

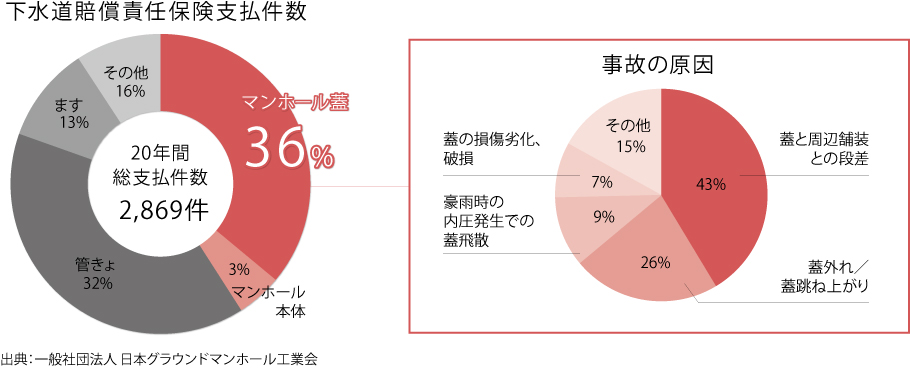

マンホール蓋に関する事故

日本下水道協会が運営する下水道賠償責任保険※1での2001年~2023年における保険支払件数の内、36%がマンホール蓋に起因する事故となっています。設置環境の過酷化によって今後も不具合が増加することが懸念されます。

※1 地方公共団体が管理する下水道施設において、設置又は管理の瑕疵により生じた偶発的な事故のために他人の生命もしくは身体を害し又は財物及び被害を与えた事により、地方公共団体が法律上(国家賠償法、民法等)の損害賠償責任を負うことによって被る損害賠償金等の損失を保険金として、日本下水道協会に支払う制度。(日本下水道協会HPより)

.

下水道経営(ヒト・カネ)の課題

マンホール蓋の設置環境が過酷化する中で適切な維持管理が求められています。一方で、人口減少に伴う税収の減少や維持管理を担う自治体の職員数は減少傾向にあり、今後本格的な人口減少社会を向かえるにあたり、その傾向はさらに強くなることが予想されます。また、維持管理や改築の原資となる下水道使用料収入は、人口減少や節水意識の向上によりほぼ横ばいの状況です。このように、ヒト・カネの不足はマンホール蓋の維持管理や改築が進まない要因となっています。

■自治体職員数と予算の減少